KLETTERN

physio

austria

inform

September 2013

13

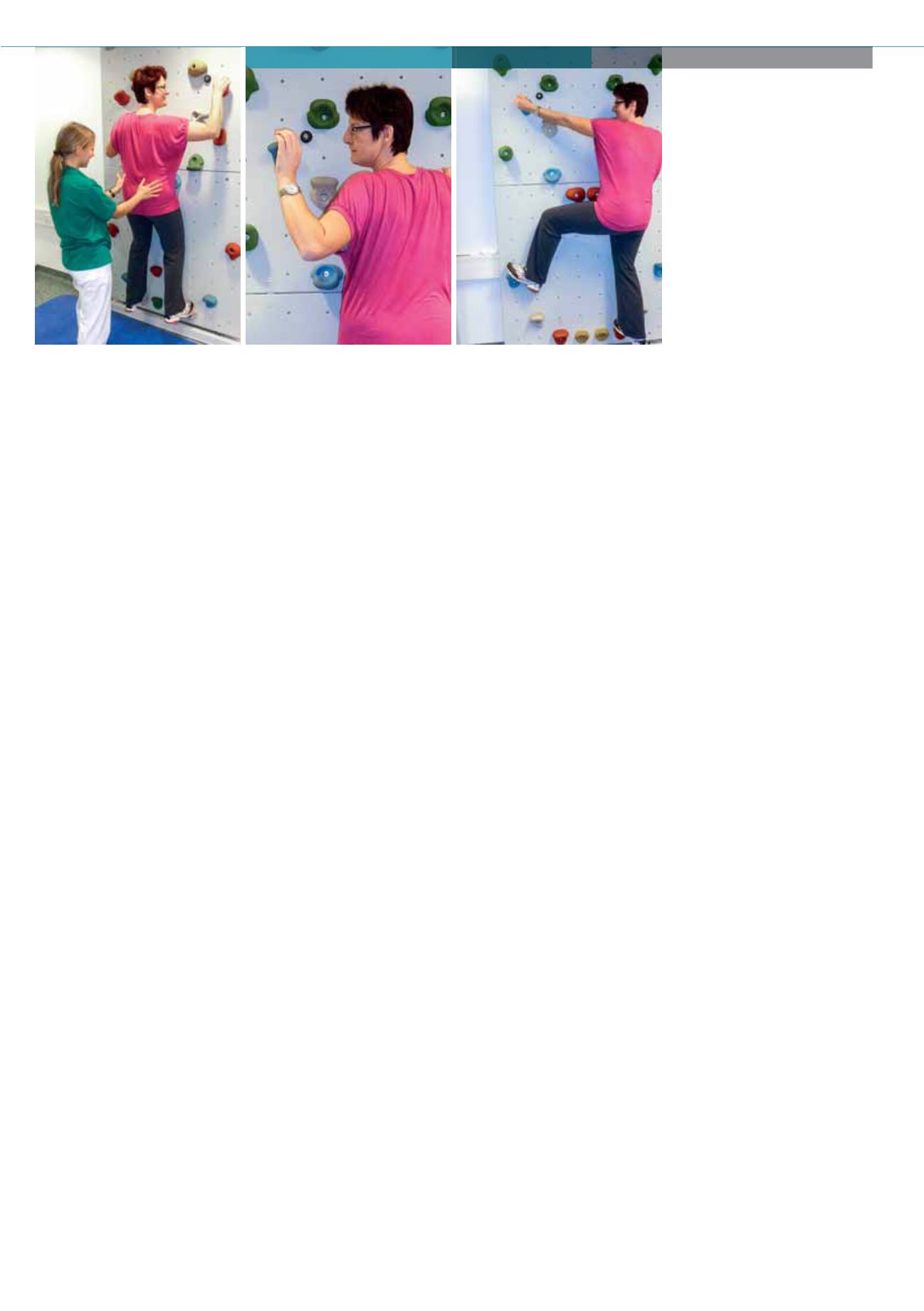

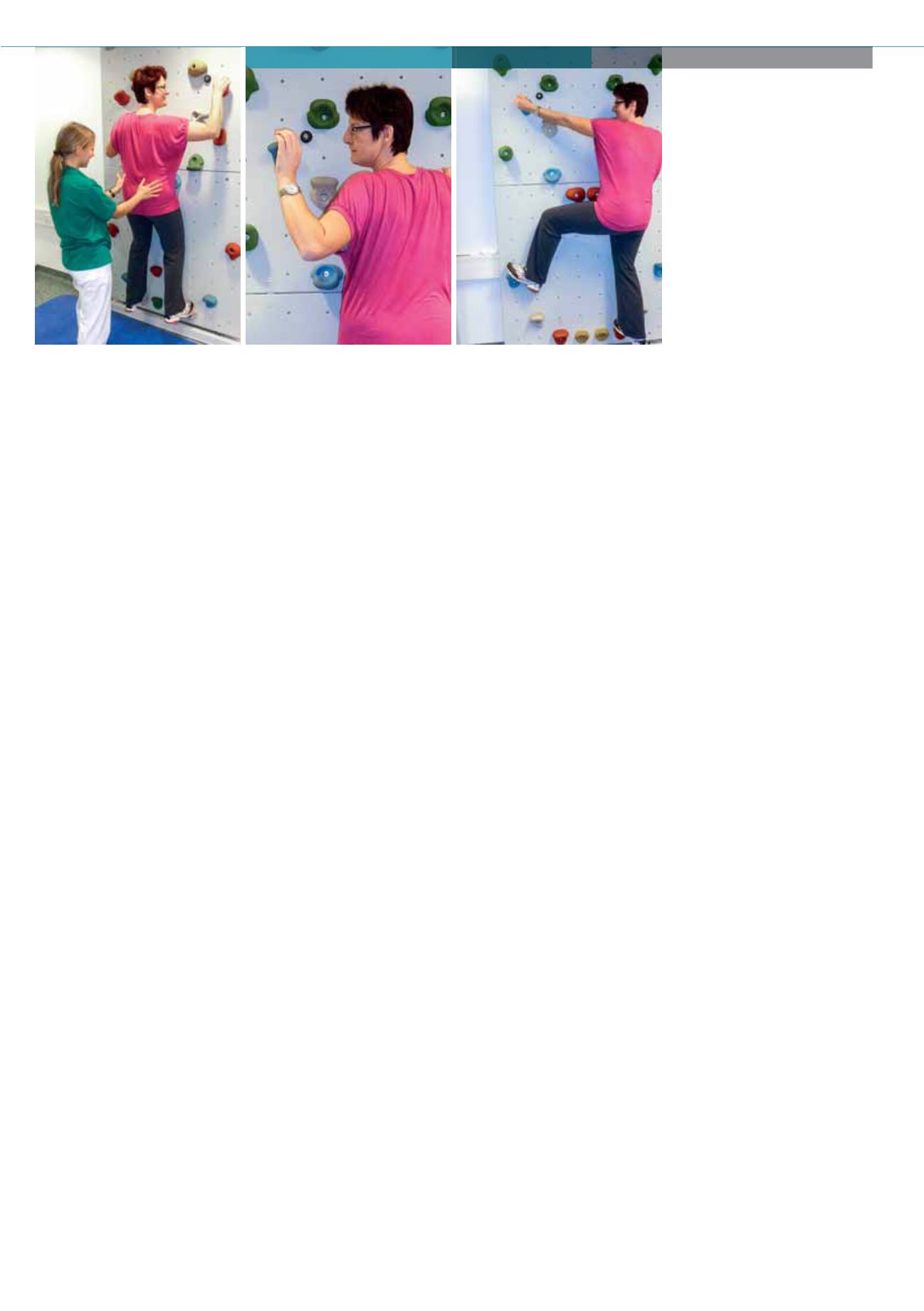

Grundposition

Die Grundposition gibt eine optimale Vor-

aktivität: Füße, Knie und Hände haben

Kontakt zur Wand; Sprunggelenke in Null-

stellung; leichte Knieflexion; Schulter nach

unten, korrekte Einordnung der Beinachse;

Becken; Rumpf und Kopf übereinander ein-

geordnet; Arme auf gleicher Höhe. Wichtig

zu wissen ist, dass wenn ein Kontaktpunkt

gelöst wird, ein Drehmoment entsteht. Es

muss als Reaktion entweder der Druck an

den anderen Aufhängen oder Unterstüt-

zungsflächen erhöht werden oder aktiv

widerlagert werden. Gewichte können zur

Widerlagerung durch Halten (Druckerhöhung

an den Griffen, Tritten) oder durch Bremsen

(exzentrisches Nachlassen) oder durch reak-

tives Bewegen (Verlagerung des KSP) unter-

schiedlich eingesetzt werden. Geringe

Veränderungen von Position, Wandneigung

oder Griffauswahl verändern die Anforderun-

gen enorm. Ein Wechselspiel von Spielfunk-

tion, Hängeaktivität und Stützaktivität bringt

Feinabstimmung und Koordination der Kör-

perabschnitte. Wichtig ist die stabile Mitte

(Brustkorb - Becken) als Verbindung zu den

Aufhängen und Stützbereichen. Schon bei

der geringsten Druckveränderung unter

einem Griff oder Tritt werden die schrägen

Muskelketten gefordert.

Der Kreativität beim therapeutischen

Klettern sind keine Grenzen gesetzt, die

Dosierung des Aufwands kann sehr fein

dosiert werden durch:

GRIFFE/TRITTE

Beschaffenheit, Stellung, Größe, Befesti-

gung, Richtung, Entfernung zum KSP

MUSKELARBEIT

exzentrisch, konzentrisch, statisch halten

GLEICHGEWICHT

Reaktionen auf Druckveränderung,

auf Gegengewichte

ZEIT

Wiederholungen, Dauer, Tempo,

WAND

Neigung, Aufhängung

KONTEXT

Höhe, Temperatur, Ablenkung,

Klima, Beziehung

ZUSÄTZLICHE AUFGABEN

blind klettern, barfuß,

Bewegungsaufgaben lösen, uvm.

Wissenschaftlich nachvollziehbare Ergebnisse

für die positive Wirkung des therapeutischen

Kletterns bei MS-PatientInnen sind noch sel-

ten, wie in der Bachelorarbeit »MS on the

rocks - Wie wirkt sich therapeutisches Klet-

tern auf die Rumpfstabilität bei PatientInnen

mit Multipler Sklerose aus?« von Ornetzeder

(2012) beschrieben wird. Eine systematische

Übersicht randomisierter kontrollierter Stu-

dien von Buchter & Fechtelpeter (2011) und

Grzybowski & Eils (2011), geben in deren

Schlussfolgerung an, dass sich die Evidenz

zur Wirksamkeit von Klettern auf kleine Stu-

dien mit erheblichen methodischen Limitatio-

nen beschränkt. Aber durch die zahlreichen

positiven Rückmeldungen der PatientInnen

mit Multipler Sklerose, entwickelt sich das

therapeutische Klettern trotz der begrenzten

wissenschaftlichen Beweislage kontinuierlich

zu einem Bestandteil der Physiotherapie. Die

fehlenden wissenschaftlichen Nachweise soll-

ten deshalb nicht zu einer Ablehnung des the-

rapeutischen Kletterns führen, sondern als

Forschungsanreiz für noch weitere qualitativ

hochwertige Untersuchungen in der neuro-

logischen Rehabilitation gelten.

Auf Grund vieler positiver Eigenschaften und

des vielversprechenden PatietenInnenfeed-

backs ist das therapeutische Klettern in Kom-

bination mit unter anderem Physiotherapie

während eines Rehabilitationsaufenthaltes zu

empfehlen. Es ist ein weiterer Baustein in

einer erfolgreichen Rehabilitation von Patien-

tInnen mit Multipler Sklerose und sollte auf

jeden Fall weiterentwickelt werden.

Astrid Ornetzeder, BSc

©

LITERATUR

Buchter, R. B. & Fechtelpeter, D.,

2011. Climbing for preventing and

treating health problems: a system-

atic review of randomized controlled

trials - Klettern zur Vorbeugung und

Behandlung von Erkrankungn: Eine

systematische Übersicht rando-

misierter kontrollierter Studien.

Institute for Quality and Efficiency

in Health Care (IQWiG), Köln,

German Medical Science.

Fleissner, H. et al., 2010. Thera-

peutisches Klettern verbessert

Selbstständigkeit, Mobilität und

Gleichgewicht bei geriatrischen

Patienten. Landeskrankenhaus Laas,

Kötschach-Mauthen, Eurjoger Vol.

12, European Journal of Geriatrics,

pp. 12-16.

Friedrich, D., 2011. In: Multiple

Sklerose und Sport - Immer in

Bewegung. 1. Auflage Hrsg.

s.l.:TRIAS Verlag, pp. 92-93.

GryzibowskiI, C. & EILS, T., 2011.

Therapeutisches Klettern - kaum

erforscht und dennoch zunehmend

eingesetzt. Institut für Bewegungs-

wissenschaft, WWU Münster, Sport-

verl Sportschad 25 © Georg Thieme

Verlag, pp. 87-92.

Kern, C., 2010. Klettern mit Multiple

Sklerose - Therapieoption oder nur

ein Traum. e&l, praxis, pp. 27-31.

Lamprecht, S., 2008. NeuroReha

bei Multipler Sklerose. s.l.:Georg

Thieme Verlag, Stuttgart.

Lazik, D., Berndstädt, W., Kittel, R. &

Luther, S., 2008. Therapeutisches

Klettern. s.l.:Georg Thieme Verlag,

Stuttgart und Erfahrungsbericht zum

therapeutischen Klettern, Potsdam:

Institut für Sportmedizin und Präven-

tion der Universität Potsdam.

Muhlbauer, T., Sturchler, M. &

Granacher, U., 2012. Effects of Clim-

bing on Core Strength and Mobility

in Adults. Department of Training &

Movement Science, University of

Potsdam and Institute of Exercise

and Health Siences, University of

Basel; Corr.: Friedrich-Schiller-

University Jena, Institute of Sport

Science; Int J Sports Med 33(06) ©

Georg Thieme Verlag, pp. 445-451.

Reimann, G., 2011. Therapeutisches

Klettern bei Multipler Sklerose -

Sichtweise der neurowissenschaftli-

chen Lernforschung und Einbindung

der ICF. pt_Zeitschrift für Physio-

therapeuten, Mai, pp. 60-63.

Steinlin Egli, R., 2011. Multiple

Sklerose - verstehen und behandeln.

s.l.: Springer Verlag Berlin

Heidelberg.